□戴若冰

日前,教育部印发《关于做好2022年普通高校招生工作的通知》,其中强调,进一步加强招生录取规范管理,强化监督管理责任,加大违规查处力度。进一步优化考试招生宣传服务,完善和规范高考成绩、高校录取分数线等发布工作,严禁宣传炒作“高考状元”“高考喜报”等行为。(1月29日《潇湘晨报》)

禁炒“高考状元”“高考喜报”等行为,我举双手赞成。但今年教育部的“禁令”能否落地,能否生效,尚未可知。在我看来,尽管教育部每年都在严禁宣传炒作“高考状元”“高考喜报”等行为,但上有政策,下有对策,结果还是禁而不止。

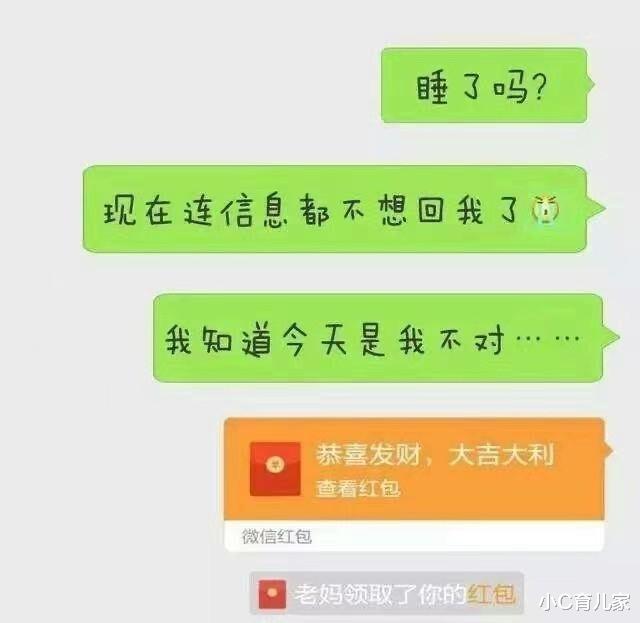

2021年高考放榜后,从表面看来,禁炒“高考状元”“高考喜报”似乎有了成效。但“风起青蘋之末”,全国各地没有明炒,但都在变着花样暗炒。比如,某市某校在微信群里称,“全市考得比较好的两位同学在这里……全市共有15位同学高考分数被屏蔽……这里占了两位数,两名屏蔽生是全省前20名,其中一名是夜空中最亮的星,不能被炒作的那种。”瞧,这是多么“艺术”的炒作,而这,不是“此地无银三百两”吗?

近几年,每年我都撰文批评炒作“高考状元”。我始终认为,一个孩子在高考中取得优异成绩有多方面的因素,客观地说,他比第二名、第三名不过多得了几分而已。有时候,别说比第二名、第三名强不到哪里去,甚至,有的并不会比某些考试失利的中等生强到哪里去。

然而,因为炒作“高考状元”“高考喜报”,学校可以提高知名度,扩大招生数量;媒体可以吸引读者眼球,增加阅读量和发行量;商家,甚或地方政府,各自也都“有利可图”。所以,炒作“高考状元”“高考喜报”犹如“牛皮癣”,难以根治。

禁炒“高考状元”“高考喜报”收效甚微,根本原因是教育部雷声大、雨点小,“虎头蛇尾”。年年都在禁止,年年都在炒作,可教育部门究竟处罚了谁呢?

法律法规的权威性和严肃性在于执行。光是嘴上说,没有实际行动,等于白说。况且,某些人就那么个德行,“敬酒不吃吃罚酒”,你不给点儿颜色,他不会长记性。

看起来,今年,教育部严禁宣传炒作“高考状元”“高考喜报”的态度更为坚定、更为严厉。但是,如若教育部门不铁下心来,抓几个违规“典型”,来他个“杀一儆百”,所谓“严禁”便是空谈。