时间已进入了五月下旬,孩子们即将迎来期末考、中考、高考,每位父母都由衷希望自己的孩子在考试中发挥出最高的水平,但问题是,就有这么一群孩子他们平时勤学苦练,成绩也不错,但一遇到相对更重要的考试,分数就会遭遇"滑铁卢",格外令人疼惜。

我请大家读一篇孩子的考后作文,这个孩子因为中考发挥失常失与理想学校失之交臂,这让他非常痛苦。

孩子既难过又自责,将失落的感受都倾诉在文字里,但他也在寻求帮助,期待从失败的困境中走出来。可也有孩子无法接受理想与现实的反差,又无力摆脱心魔,最终选择了以极端的方式逃避现实。

许多家长将孩子考场的失利归结为"害怕考试"、"心理素质太差",将"罪责"一股脑都推在了孩子身上,却很少反思自己,是否也在变相地成为给孩子制造恐慌的幕后推手呢?

1.

考场上的种种"詹森效应"

带给孩子无尽的遗憾

中科院心理研究所的王极盛教授,曾对影响高考的因素进行了专门研究后得出结论:

☉考试中的心态在高考中的作用排在第一位;

☉考试前的心态排在第二位;

☉学习方法和学习基础排在第三和第四位。

而从心理学的角度来讲,心理紧张水平与活动效果呈倒"U "字曲线关系。紧张水平过低和过高,都会影响成绩。心理过分松弛,对考试报着无所谓的态度,不利于认真学习;可一旦恐惧太强紧张过度,整个人绷得过紧,则会出现心神不宁、思维力下降等种种症状,影响考试的发挥。

我举美国冰上速滑运动员丹·詹森的例子来说明这个现象。

丹·詹森是奥运会速滑运动员,1994年去挪威参加利勒哈默尔冬季奥运会前,他已经获得了七枚奖牌,同时打破了七项世界纪录。而在这之前的三届奥运会上,他获得的却只有无尽的遗憾。

1984年的南斯拉夫萨拉热窝奥运会,丹·詹森在500米速滑比赛中获得第四名;而在四年后的加拿大卡尔加里冬季奥运会即将开幕时,丹·詹森是夺得金牌的热门人物。

然而就在比赛当天的早上,詹森得知了姐姐因肺炎去世的消息,这严重地影响了他的心情。在比赛中,他虽然极力地克制自己,告诉自己要平静,但是情绪上的波动还是无法让他处于最佳状态,在接下来的1000米速滑赛中,他没有掌握明显的优势,因而再次失败。

1992年,在法国阿尔贝维尔冬季奥运会上,詹森再次与奖牌擦肩而过;在利勒哈默尔参加比赛时,大家都很看好詹森,认为他将会是500米速滑金牌的得主,但是不幸又一次发生了,比赛的过程中,他滑倒了,最终与奖杯无缘。

后来心理学家们把这种现象总结为"詹森效应",指的是一个人平时表现良好,然而一到关键时刻,总是因为过度紧张,缺乏良好的心理素质,从而导致发挥失常。

许多学生因为在心理上出现问题引发出生理不适, 比如一到考试就发烧,我们也称这种症状为"考试紧张综合征"。

为什么孩子会发生像运动员詹森一样的"偶发性失利"?这不仅反应了孩子的"心理素质",也和家长的日常引导息息相关。

印度电影《最初的梦想》,讲述了高考失败者阿加夫的故事

2.

父母的过高期待

成为绑架孩子的"精神枷锁"

家长可能看过一部印度电影《最初的梦想》,影片讲述的是高考失败者阿加夫的故事。这个案例虽然来自我们的邻国印度,但也折射出许多中国家长的心态:希望孩子能超越父母。

电影中的高考生阿加夫出身于"学霸之家",父母双双毕业于印度最高学府;父亲对儿子有很高的期待,期望着孩子能继承自己的"名校"衣钵,考上"帝国理工大学"。儿子因此压力极大,告诫自己一定不能输。可最后,平时成绩优异的阿加夫意外落榜了。

哈佛大学心理学教授丹尼尔·韦格纳做过一个"白熊实验":

实验人员要求被测试者在5分钟里,可以在心里想任何物件,除了一头"白熊"的形象,一旦想到了"白熊",你就输了。

"输"就是阿加夫心里的那头"白熊",他越是不去想,越被"失败"控制。在考场上,孩子脑海里反复上演的是"对失败的恐惧",占用了他的思维空间,导致他专注力缺失,无法发挥出应有的水平。

而且就在阿加夫的高考成绩还没下来前,父亲就准备了一瓶好酒,说等"上榜"的那一天和儿子一起喝酒庆祝。当孩子诉说自己与父亲差距太大而焦虑时,父亲一句都听不进去,只是反复强调:"你一定会成功的。"

表面看起来这位父亲是在给孩子加油鼓劲,实则给孩子戴上了"你必须赢,不准输"的枷锁。

谁说父母强孩子就一定强,孩子完全可能不如父母优秀。北大教授丁延庆吐槽女儿,似乎完美避开了他们夫妻俩的学霸基因,在"学渣"的道路上越跑越远。

这恰巧验证了统计学上的"均值回归"概念。19世纪的英国科学家高尔顿搜集了1078对父亲及其儿子的身高数据,并进行了深入的分析,发现了一个很有趣的现象:

当父亲高于平均身高时,他们的儿子身高比他更高的概率要小于比他更矮的概率;父亲矮于平均身高时,他们的儿子身高比他更矮的概率要小于比他更高的概率。从整体情况看,成年子女的身高与他们的父母相比更趋于平均水平。

人的智力水平也是如此,不管父母的智商如何高,后代不可能永远聪明下去,最终都会向均值"回归"。所以家长们必须做好心理准备,接纳孩子现在的学习以及未来的事业不如父母的可能性。

3.

筹码压得太重

导致孩子"内耗"过大

按照影片中父亲的逻辑,阿加夫只要考上帝国理工大学就能找到好工作,人生从此一路坦途。在父亲的描述里,高考就是孩子刻苦学习的终点,值得孩子倾尽全力去实现这个目标。

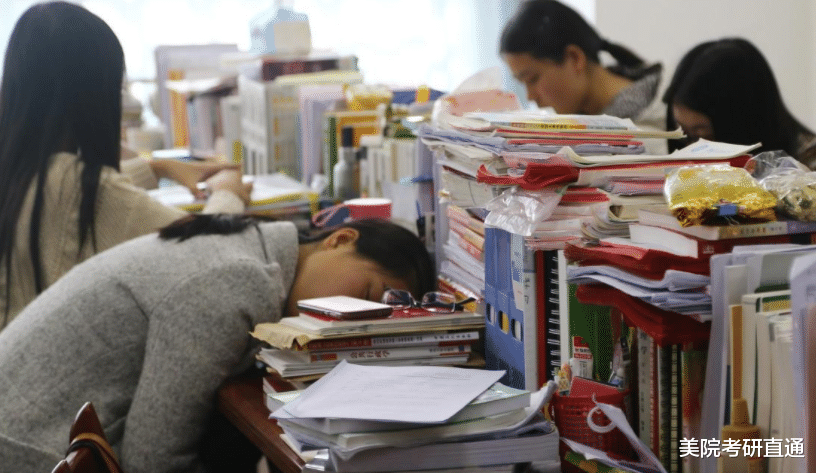

阿加夫听从了父亲的教诲,为高考压下了所有的筹码,每天24个小时,他要学习18个小时,为此放弃了所有的娱乐活动。然而在我看来,这正是造成他"落榜"的原因之一。

这让我想到一位家长在5月15日文章《女孩“追星”家长苦恼》后的留言,她的孩子就要中考了,却爱上了动漫,家长非常担心孩子的这个爱好会影响她考前的最后冲刺。

我告诉这位家长, 无论是月考中考还是高考,越进入备考阶段,孩子越需要有释放压力的途径,孩子喜欢的这些活动或爱上的这些东西,都是让她找到阶段性目标的一个途径。她寻找到自己的爱好其实不是浪费时间,而是拥有了释放压力的能力,只要不过度追求,与学习相互平衡好,它就是非常好的自我减压的一个工具。

如果缺乏这些兴趣爱好,孩子就会感到心情压抑、人生迷茫。这时如果孩子的学习再出现障碍,就更难在现实生活中找到可寄托的事物来激励自己,那么压抑感就会更强、更无法避免了。

西方有一句谚语,"All work and no play, makes jack a dull boy "(只学习不玩耍,孩子会变傻)。"会玩"也是青春期孩子必备的能力,帮助孩子们放松身心,坦然面对考试的输赢。

4.

给孩子找错"内驱力"

造成巨大心理负担

我在《学习的格局》内驱力的章节中提到"附属内驱力",这是一种依附于某些条件的内驱力。比如, 当老师和家长给孩子制定了一些学习或行为目标后,告诉孩子只要他达到这些目标,就能得到表扬甚至物质奖励。于是,孩子的内心生长出一种求认同、求奖励的心理,为了得到这些认同和奖励,孩子才去完成目标。

在学霸父母的引导下,阿加夫把赶超他们当作了自己的 "内驱力",这虽然可以"刺激"他在短时间内努力学习,但长此以往,即使孩子幸运地考上了和父母一样的名校,那之后呢? 没有了"头顶上"父母的重压,孩子再去哪里找到激励自己的"内驱力"?

阿加夫还非常介意外界对自己的"评价",把"外界对自己的认同"当作"内驱力"之一,将"不被别人看不起"当作学习的动力,为了获得来自他人的肯定而去完成学习目标。

阿加夫接受不了高考落榜的事实,从楼上一跃而下。他甚至在跳楼的前一刻,嘴里还念叨着:"别人会笑我的,他们会觉得我是个loser,我没救了,一切都没救了!"万幸的是阿加夫没有生命危险,但他深度昏迷进了重症监护室……

而我在文章开头提到的那位用作文记录心情的中考孩子,他的心态也是如此:他不能接受别人的嘲笑和鄙视,害怕看到别人异样的眼光,所以当自认为的失败来临时,才会陷入极度的悲痛之中。

像中高考这样的大型考试,不仅考验的是孩子对知识的掌握程度,更是对孩子能否调整好"临场状态"的检验。如何帮助孩子把自己的身心调整到"适度紧张"的最佳"竞技状态"?我将在后续的文章里,为家长们介绍几个缓解考试紧张的方法,引导孩子以正确的心态迎接中高考、月考、期末考,以及人生中大大小小的考试!